- 診断から治療方針の決定

-

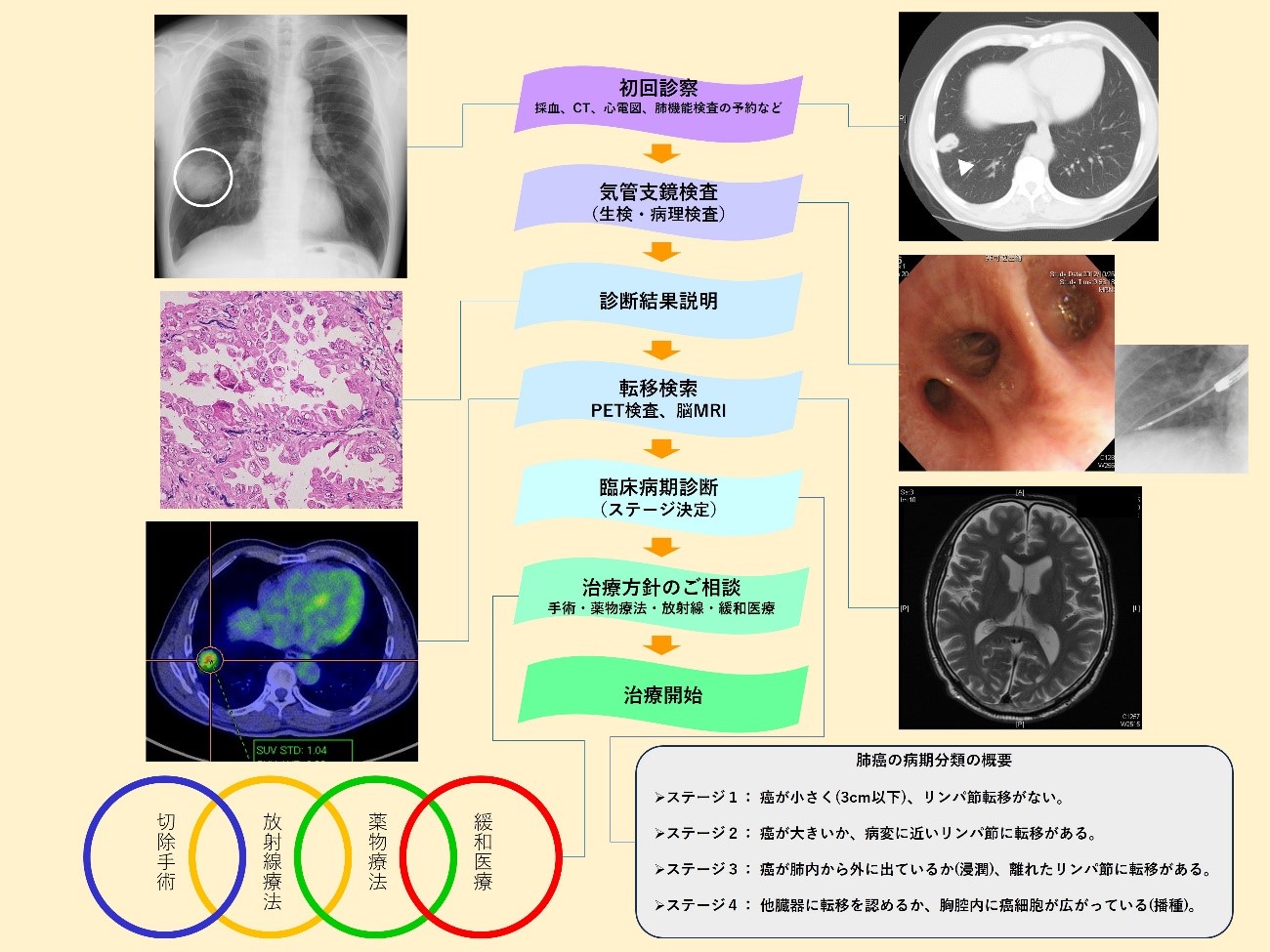

長く続く咳や痰、息苦しさなどの呼吸症状、或いは胸痛などがある場合、クリニックや病院で胸部レントゲン写真を撮影します。職場や学校での健康診断やがん検診でもレントゲンを撮影します。そして通常では写らない異常な陰影を認め、病変の存在が疑われると、胸部CTを撮影してさらに詳しい検査が必要かどうかを判断する必要があります。このような場合、当センターを受診してください。

胸部CTで腫瘍や癌が疑われる病変が見つかれば、確定診断が必要になります。通常は気管支鏡検査を行い、生検(組織や細胞の採取)して病理検査に提出して病理医による顕微鏡検査で癌の可能性を判断します。気管支鏡検査の詳細は日本呼吸器内視鏡学会のホームページでご覧ください(一般のみなさまへ – 日本呼吸器内視鏡学会 (jsre.org))ただし病変が小さい場合や気管支鏡の到達しづらい場所にある場合は確定診断が困難な場合があります。

病変が癌であった場合、治療方針を決定するうえで重要なのは癌の種類と進行度、すなわち病期(ステージ)です。肺癌は小細胞癌と非小細胞癌の二つに大きく分類されます。両者は進行の速さなどの性質が違うため、治療方針が異なります。呼吸器外科は非小細胞癌に分類される腺癌や扁平上皮癌、大細胞癌などの外科治療を主として担当します。ステージを判断する上で特に重要なのは転移の有無です。転移とは癌細胞が血管やリンパ管の中に入り込み、他の臓器やリンパ節にたどり着き増殖することです。ふつうはPET検査と頭部MRI検査で転移の有無を見極め、ステージを決定します。ステージIは病変が小さくリンパ節転移がない状態、ステージ2は病変が大きいか肺内のリンパ節まで転移が認められる場合、ステージ3は癌が肺の外にまで出てしまっているか、離れたリンパ節まで転移している状態、ステージ4は胸腔内に癌細胞が広がってしまっているか、他臓器に転移を認める場合です。

ステージごとに推奨する治療方針を決めている肺癌診療ガイドラインを参考として、患者さんのご年齢や呼吸機能、全身状態を考慮し、そしてご希望をお聞きして治療方針を決定します。

- 肺癌治療の4本柱

-

手術と放射線治療、薬物療法、そして緩和医療をそれぞれ単独、或いは複数を組み合わせて肺癌の治療を行います。患者さん一人一人の状況とご希望に合わせて、放射線治療は放射線科と、薬物療法は呼吸器内科、緩和療法は緩和医療科と協力して行います。

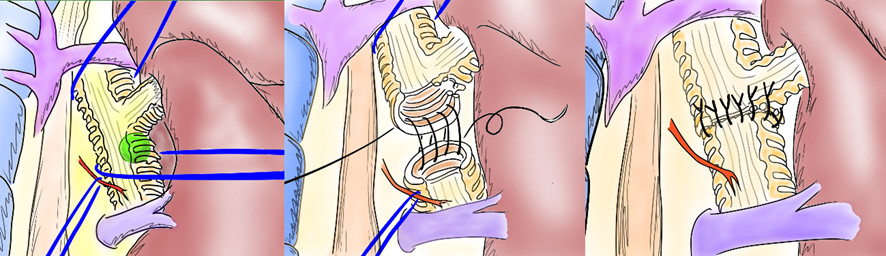

呼吸器外科で提供する切除手術は病変が肺に留まっている非小細胞肺癌(腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌など)のうち、病変の切除が可能と判断される状況(ステージ1と2、そして3の一部)で実施されます。

- がん遺伝子検査と分子標的薬剤

-

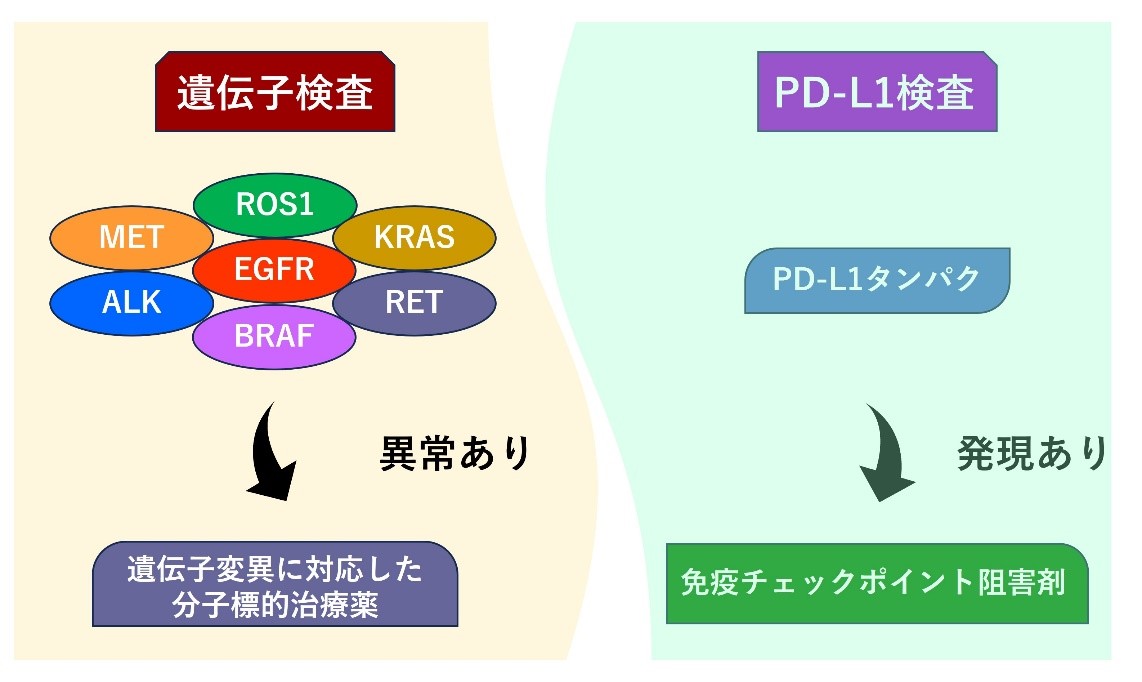

進行期や再発肺癌の薬物療法を行う際には肺癌の遺伝子検査とPD-L1検査を実施して、通常の抗癌剤と分子標的薬剤、免疫チェックポイント阻害剤の中から患者さんごとに治療薬の選択を行います。

肺癌のうち、呼吸器外科が手術を行うのは主として腺癌や扁平上皮癌、大細胞癌などの非小細胞肺癌に分類される癌です。そして非小細胞肺癌の30~40%には原因となるような遺伝子異常が癌細胞に認められます。EGFR遺伝子やKRAS遺伝子の変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子がその代表です。例えばEGFRはがん細胞が増殖するのに必要な信号を細胞内に伝えるタンパク質で、このタンパク質からの信号が細胞内に伝わるとがん細胞が増殖します。EGFR遺伝子変異が認められる患者さんでは、EGFRを治療標的としたEGFR阻害剤(EGFRチロシンキナーゼ阻害剤:EGFR-TKI)という薬剤の効果が期待できます。

- PD-L1検査と免疫チェックポイント阻害剤

-

ヒトの体には、細菌やウイルスなど外来からの異物や、体の中でできたがん細胞などを排除するための「免疫」という仕組みがあります。ところが、がん細胞の中には、PD-1やPD-L1というたんぱく質を細胞の表面に出すことによって、免疫の働きから逃れているものがあります。肺がん細胞の表面にPD-L1がどの程度発現しているかを調べるのがPD-L1検査です。PD-L1ががん細胞のなかに多くみられる場合には、PD-1やPD-L1のはたらきを妨げる免疫チェックポイント阻害療法の有効性が高いことがわかっています。

肺癌の診療

目次